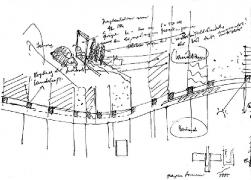

Weg Hagenbrunn

1995

mit Rudolf Prohazka

Kunst im Öffentlichen Raum Niederösterreich

Unser Vorschlag für die Gestaltung des Kirchenweges in Hagenbrunn sieht die Installation von 2x1,2m Rechteck-Spiegeln vor. Diese teilen den Weg in eine Fahrspur sowie einen Geh- bzw. Radweg und beziehen sich rhythmisch auf die Abfolge der Grundstücksgrenzen. Je eine beidseitig verspiegelte Verbund-Sicherheitsglastafel steht - parallel zur Straßenbegrenzung - exakt am ortsabgewandten Ende je einer der 42 den Kirchenweg nordwestlich säumenden Grundstücksparzellen. Die Rhythmik folgt somit dem Duktus einer die topografischen, gesellschaftshierarchischen und ökonomischen Parameter respektierenden Schnittmenge. Gleichsam entspricht dem Gesetz der Folge die Melodie der ortsspezifischen Referenz in einer chromatischen Färbung, welche sich im konkreten Mittel der Spiegel bricht und multipliziert.

Mindestens einmal im Leben der Blick in den Spiegel.

Die geschichtliche Doppelbedeutung des Spiegels - physikalisches Ebenbild und imaginatives Spiegelbild - erfährt am Kirchenwegprojekt einen authentischen Reflex, spiegeln sich doch vordergründig in Kirche und Gemeinde die respektiven Antagonisten jener Dialektik: Die Hagenbrunner Bevölkerung hat die freie Wahl sich im repetitiven Widerschein ihres Selbstbewußtseins zu vergewissern, ob es nun die physisch-ästhetizistische Erfahrungsebene oder Begegnungen philosophisch-metaphysischer Art sind. So sind die 42 Spiegel am Weg zur Kirche Geräte der Selbstvergewisserung und fungieren derart wertfrei, daß sie der Prüfung von Krawattenknöpfen und Bügelfalten im selben Maße gerecht werden wie jeder symbolischen Interpretation des vis a vis. Der Benutzer des Weges sieht sich Vehikeln der Begegnung gegenüber, er mutiert in einem 42-Stationen-Kreuzweg zum bestimmenden Ich der Dramaturgie. Seine Konfrontation mit den Geräten erschließt ihm ein multi-reflektorisches Erfahren, im ständigen Wechsel der Lichteinfallswinkel wird die 42-zellige Panoramenfolge zum physisch-geistigen Bewußtseinskaleidoskop. Wir bewegen uns im ortseigenen Freiluftkino, passieren Projektionswand nach Projektionswand in einer den Gesetzen der Optik folgenden Szenerie. Die bloße Anwesenheit am Kirchenweg aktiviert die Kinofunktion, längs einer Nabelschnur von 42 Aufhellern der Wirklichkeit wandeln wir im selbstdefinierten Drama oder Epos eines Dokumentarfilmes.

Ein Kirchenweg mit Bewußtseinskatalysatoren ist keine neue Erfindung, diese Funktion haben auch die Kreuzwege mit der 14-teiligen Leidensgeschichte Jesu Christi. Über den semantischen Zusammenhang dieses in der römisch-katholischen Bautradition etablierten Typus mit unserem Vorschlag für Hagenbrunn sei folgendes erwähnt: Die römisch-katholische Kirche demonstriert in einer 14-Bilder Sequenz ein Erlösungsversprechen, das sinnlich objektiviertes Leid zum Schlüssel des ewigen Lebens erklärt. Erkenntnis kanalisiert sich bei dieser Methode vom Bild zum Betrachter und funktioniert solange wie es den gläubigen Rezipienten gibt. Diese Sender-Empfänger-Dualität setzt somit das übergeordnete Verständnis voraus, ist in diesem Fall, weil apodiktisch, dogmatisch.

Spiegel, in ihrer transzendentalen Bedeutung, sind immer nur Reflexebenen, als solche nicht erklärend, sondern vermittelnd. Der x-fache Widerschein der Realität weist ihnen keine Erzieherrolle, sondern eine Mittlerrolle zu. Sie fungieren katalytisch für ein offenes Bewußtsein, indem sie nichts wollen, aber viel zeigen. Unsere Spiegel versprechen subjektiv nichts und lösen objektiv alles ein.

Die beschleunigte Erkenntnis (Hagenbrunn bei Nacht).

Zwischen das punktuell lineare Staccato der Kirchenwegbeleuchtung und die bewegten Lichtkegel der motorisierten und nicht motorisierten Fahrzeuge schiebt sich bei Dunkelheit eine wie oben angeführte organisch-rhythmische Reflexionsmembran, welche die bei Tageslicht entmaterialisiert erscheinende Intervention in ein Lichtinstrumentarium verkehrt. Sich ständig verändernde Angleichungskurven der benachbarten Landesstraße zum Kirchenweg zeitigen bei bewegten Lichtquellen den Lichtorgeleffekt, entsprechend der Chromatik permanent wechselnder Reflexionswinkel. Demnach spiegelt der spezifische Kirchenwegduktus ein Antagonistenprinzip forcierter Tempi in der 42-fachen Gewähr seiner Präsenz. Das bei Dunkelheit aus Richtung Bisamberg kommende Fahrzeug A projiziert seine Geschwindigkeit respektiv zu Einfallswinkel und Grundstücksfolge in jenen Blitzpfad, der komplementär und gegenläufig die Lichtzuckungen vom Fahrzeug B, aus Hagenbrunn kommend, ergänzt. Konsumenten, die ein solches Schauspiel vom Gegenhang aus beobachten, beteiligen sich an komplex oszillierenden Bewegungen einer Spiegelungsprovenienz, die, vom Straßenverkehr ausgelöst, die energetische Kette zwischen Kirche und Dorf in unzähligen Variationen thematisieren. Dabei verschiebt sich die Interpretationsebene je nach Disposition, im weitgespannten Bogen zwischen irdischem und geistigem Konzentrationsschub. So können jene Reflexionen für Fahrzeuglenker Geistesgegenwart forcieren, die fromme Pilger bereits als Signale der Dreifaltigkeit deuten mögen - die profane Krücke sich zur selben Zeit als spirituelles Flackern begreift.

Aufgabe und Leistung des Menschen als eines Gottes- und Weltenspiegels

Standpunktnehmen und Orientierungsmaxime

In der Morphologie Verfolg kommt Goethe 1831 auf den französischen Botaniker Turpin zu sprechen und macht dabei folgende Bemerkung: ”Die französische Sprache hat unter anderen Worten, die wir ihr beneiden müssen, das Wort s’acheminer, und wenn es auch ursprünglich nur heißen mochte, sich auf den Weg begeben, so fühlte doch eine geistreiche Nation, daß jeder Schritt, den der Wanderer vorwärts tut, einen anderen Gehalt, eine andere Bedeutung habe, als der vorhergehende, indem auf dem richtig eingeschlagenen Wege in jedem Schritt das zu erreichende Ziel schon vollkommen begriffen und enthalten ist; daher das Wort acheminement einen sittlich lebendigen Wert in sich faßt. Man denkt sich dabei das Herankommen, das Vorschreiten, aber in einem höheren Sinne.” (S II, 6, 266/67). 60 Jahre vorher, in dem Aufsatz Zum Shäkespears Tag hieß es: ”Ich! der ich mir alles bin, da ich alles nur durch mich kenne! So ruft jeder, der sich fühlt, und macht große Schritte durch dieses Leben, eine Bereitung für den unendlichen Weg drüben. Freilich jeder nach seinem Maß. Macht der eine mit dem stärksten Wandrertrab sich auf, so hat der andere Siebenmeilenstiefel an, überschreitet ihn, und zwei Schritte des letzten bezeichnen die Tagesreise des ersten. Dem sei, wie ihn wolle: dieser embsige Wandrer bleibt unser Freund und unser Geselle, wenn wir die gigantischen Schritte jenes anstaunen und ehren...”. Die zitierten Passagen bezeichnen die erste Aufnahme und letzte Ausformung eines Motivs, das Goethe sein Leben lang immer wieder vor Augen gehabt und neu verstanden hat. J. Schrimpf hat die ”Vorstellung des Wanderns und die Gestalt des Wanderers” von der Wanderer-Hymne bis zur Philemon- und Baucis-Szene des Faust II verfolgt und ist auf die bedeutsamen Umformungen des Bildes eingegangen42. Uns interessiert hier nicht so sehr das Bild des titanischen ”sturmatmenden” Wanderers mit den Siebenmeilenstiefeln, als welcher ein Shakespeare und Faust - der ”Flüchtling” und ”Unbehauste” (vgl. v. 3348 ff.) - dem jungen Goethe erscheint, der sich selbst auch in diesem Sinne verstanden haben mag - ”man pflegte mich den Wanderer zu nennen”, heißt es im 12. Buch von Dichtung und Wahrheit (24, 89) -, als vielmehr jene Ausformung des Wanderer-Motivs, wie sie in der zitierten Bemerkung aus der Morphologie sehr deutlich zum Ausdruck kommt, inmitten umwälzender Zeitereignisse Goethes Verständnis seiner selbst und seiner Produktion charakterisierend. Das Wandern, ”in höherem Sinne verstanden”, ist die Antwort des späten Goethe nicht nur auf die Französische Revolution, sondern ebenso auf jede Art falsch verstandener Innerlichkeit und Unmittelbarkeit; Antwort schließlich auf die Frage des greisen Goethe, des Verfassers von Dichtung und Wahrheit und der Annalen, nach dem inneren Zusammenhang und Wert des eigenen Lebens.

Das Wandermotiv in diesem bestimmten sittlichen Sinne steht als Bild für die schon oft behandelte Wendung Goethes gegen seinen in der nachitalienischen Zeit besonders ausgeprägten Glauben einer durchgehenden Analogie zwischen Natur und Menschenwelt. Dokumente dieses Glaubens an eine natürliche und ungebrochene Bildung des Menschen von innen heraus auf sein ihm bestimmtes telos hin, der Forderung an den Menschen, sich seiner Natur und ihrer Leitung willig zu überlassen und auf die Richtigkeit und Wahrheit des ihm Zuwachsenden zu vertrauen, Dokumente einer solchen Überzeugung sind Iphigenie und die Lehrjahre. Wilhelm ruft einmal aus: ”o, der unnötigen Strenge und Moral!... da die Natur uns auf ihre liebliche Weise zu allem bildet, was wir sein sollen” (18, 267). Im sicheren Bewußtsein eines solchen natürlichen Wachstums ist dem Menschen sein Verhältnis zur Welt, wie es sich als sein Weg in die und durch die Welt konkretisiert, unproblematisch: er nimmt es als ihm Bestimmtes und Zukommendes fraglos und unreflektiert hin. Die Wanderungen Wilhelms in den Lehrjahren bedeuten in diesem einfachen Sinn des Wortes ein Verlassen des beschränkten, durch Elternhaus, Jugenderlebnisse und Beruf bezeichneten Kreises und ein zielloses, sich dem Zufall bzw. der geheimnisvollen Leitung der Turm-Gesellschaft anheimgebendes Hinausgehen in die Welt und Kennenlernen der Welt: ”Im Wandern spiegelt sich in den Lehrjahren der organische Prozeß natürlich-sittlichen Wachstums” (Schrimpf, a. a. O., p. 130).

Die Wendung Goethes gegen diesen Bildungsbegriff bedeutet im Hinausgehen über einen als beschränkt erkannten Standpunkt die Ausbildung einer neuen und höheren Auffassung vom Menschen in seiner problematischen Stellung gegenüber der Natur und sich selbst. Sie fällt in eine Zeit, die Goethe selbst in einem der Sonette als durch ein ”mächtiges Überraschen” (II,3) beherrscht charakterisiert: Überraschen angesichts der ungeheuren geschichtlichen Begebenheiten (Revolution, Napoleon), der romantischen ”Krankheit” und schließlich der Erfahrung eines Dämonischen (Minna Herzlieb) im eigenen Innern, ein Überraschen, von dem der Standpunkt innerer Bildungsgesetzlichkeit und natürlichen Wachstums fragwürdig werden mußte, ja eigentlich damit auch schon verlassen war. Neben den Sonetten sind es die Wahlverwandtschaften, die dieses Bewußtsein der Gefährdung des Menschen durch äußere und innere Mächte aussprechen und die daraus dem vernunftbegabten Geschöpf erwachsende Verpflichtung sichtbar machen, das sich auf den Standpunkt der Vernunft, des Gewissens: des Bewußtseins zu stellen hat43.

Diese besondere Stellung des Menschen, die zugleich eine besondere Verpflichtung für ihn bedeutet, läßt an Leibniz’ oft wiederholtes Wort denken, die vernünftige Monade (l’esprit) sei mehr ein Spiegel Gottes als des Universums (z.B. Disc. XXXVI) - ein ”Gleichnis der Gottheit”, wie Ottilie sich ausdrückt (21,213). Was hier wie dort - bei Leibniz von vornherein von der christlichen Tradition her geglaubt und dann den systematischen Ansatzpunkt für seine Freiheitslehre und seinen Begriff der Moralität abgebend, von Goethe angesichts der ”ungeheuren zudringenden Mächte” statuiert und als das rettende ”Sittliche” schlechthin angesprochen - was also hier wie dort durchbricht, ist der Entwurf des Menschen als eines Gebildes, einer substance créée, das einerseits als Geschaffenes und Existierendes den Zusammenhang und die analogische Übereinstimmung mit allem anderen Existierenden nicht verleugnen kann und darf, das anderseits aber in seiner Fähigkeit und seiner Aufgabe, Repräsentant eines sittlich Lebendigen zu sein, sich vor allem nur Lebendigen auszeichnet. Von daher bedeutet jenes goethesche ”Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden... Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen...” (MuR 554) wie dieses leibnizische ”la difference entre les substances intelligentes et celles qui ne le sont point, est aussi grande que celle qu’il y a entre le miroir et celuy qui voit” (Disc. XXXV), eine Warnung, jene Analogie in der Existenzweise alles Geschaffenen zu weit zu treiben.

In dieser Warnung vermittelt sich nun eine Auffassung vom Menschen als demjenigen Wesen, das im vollen Bewußtsein seiner Situation lebt und wirkt: das - nach Leibniz - in allen seinen Vorstellungen von Welt seiner selbst inne wird und des die Welt in seinen Vorstellungen von einem bestimmten Gesichtspunkt aus produzierend-manifestierenden Subjekts, das diesen seinen Weltentwurf vor dem Horizont eines allgemeinen Zusammenhangs zu verstehen hat. Selbstbewußtsein haben bedeutet in diesem anspruchsvollen Sinn: das Bewußtsein seines Standpunktes, damit seines Standes in der Welt und schließlich die Einsicht in die Welt haben, seine Individualität im Bewußtsein der notwendigen und ständig neu zu vollziehenden Vermittlung mit der Welt zu behaupten und zu rechtfertigen. Ein Prozeß im Sinn des Wortes kommt hier in den Blick: eine fruchtbare Unruhe (vgl. Nouv. Ess., II, 21 § 36), die in jeder Standpunktnahme eine Standpunktüberschreitung vollzieht und ein ständiges, kontinuierliches Weitergehen vor dem Horizont der Welt bedeutet: das Bild des Wanderers drängt sich auf, das Leibniz denn auch zitiert: ”... nous sommes voyageurs...” (Disc. XXX).

Eben dieses in der Bewegung des Wandernden sich herstellende Kontinuum von Standpunkten und die sich darin vollziehende, je überholte und erneuerte Vermittlung mit der Welt ist es, was den Verfasser der Wahlverwandtschaften, im singulären Sinn den der Wanderjahre und schließlich den Autobiographen an diesem Motiv so stark anspricht. ”Der Mensch ist nicht nur ein Pilz, der einfach emporwächst (ein Bild , das in Hermann und Dorothea vorkommt), sondern ein Wesen, das innezuwerden bestrebt ist, wo es steht, das nicht nur auf den Augenblick, sondern auf Dauer und Folge gerichtet ist... Der Weg des Menschen zu sich selbst ist gebrochen, er bedarf der Weisung. Er ist zu einer sich ständig neu orientierenden und ”einrichtenden” sittlich-religiösen Metamorphose aufgefordert.”, so kennzeichnet Schrimpf (a. a. O., 132) den hier im Zusammenhang mit Leibniz gesehenen und einem weiteren Bedeutungsfeld zugeordneten Sachverhalt und zitiert jene die erste Fassung der Wanderjahre einleitenden Verse: Die Wanderjahre sind nun angetreten / Und jeder Schritt des Wandrers ist bedenklich...

Was es mit dieser Bedenklichkeit auf sich habe, zeigt einmal das Gegenbild: das Motiv des ruhe- und rastlos Dahinstürmenden, alle beschränkten Verhältnisse Zerstörenden wird noch einmal andeutungsweise aufgenommen in der Figur des reisenden Lords, der Charlotte und Ottilie aufs neue aufschreckt und an alles Mißliche und Gezwungene ihres Verhältnisses erinnert (21, 231 ff.), sodann jene anfangs zitierte Bemerkung vom ”sittlich-lebendigen Wert” des Wortes acheminement. Der Wanderer ist bedenklich und muß bedenklich sein, weil er sein Ziel nur erreichen kann, wenn er sich von dem mit jedem Schritt neu erreichten Standpunkt aus im Hinblick auf die von ihm erwanderte Welt orientiert, wobei das Gesamt seiner bisher gewonnenen Standpunkte und Welterfahrungen wie auch seine zukünftigen Orientierungspunkte mitzusprechen haben. Anläßlich einer Wanderung auf den Kammerberg bei Eger notiert sich Goethe: ”... wenn es bedeutend ist, irgendwo festen Fuß zu fassen, so ist es noch bedeutender, den ersten Schritt von da aus so zu tun, daß man auch wieder einen festen Fleck betrete, der abermals einen Grund- und Stützpunkt dienen könne” (S II, 9, 127). Der Standpunkt soll also den festen Punkt und Grund abgeben, auf dem man und von dem aus man weitergehen kann. Er ist im Sinne des Wortes Stand-Punkt wie auch und gerade deshalb Durchgangspunkt: er soll den Grund abgeben, auf dem begründet werden kann, wobei das je Begründete wiederum einen je neuen Grund abgibt. Das Wort vom Grund und die Tätigkeit des Begründens begegnet im Alterswerk Goethes häufiger. So bemerkt er einmal in der später redigierten Italienischen Reise, er habe sich damals seines ”Grundes” zu versichern gesucht. Die Tätigkeit des Baumeisters gewinnt tiefere Bedeutung, der - nach der Rede Odoardos in den Wanderjahren - den ”Grundstein” am ”rechten Ort” zu legen hat. Dann gehen die Maurer ans Werk, ”die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zukünftige wohl befestigen” (20, 169).

In den Wahlverwandtschaften führt einer der Arbeiter in seiner Rede zur Grundsteinlegung des Hauses aus, drei Dinge seien bei einem Gebäude zu beobachten, ”saß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl begründet, daß es vollkommen ausgeführt sei...” (21, 72). Der Granit gewinnt als der ”unmittelbare Grund” urphänomenale Würde (S II, 9, 172 ff.), und Aristoteles. der ”baumeisterliche”, wird als derjenige hervorgehoben, der ”Grund” gesucht habe (S II, 3, 141). Standpunktnahme ist also als eine Grund-legung zu betrachten, die zum begründeten Tun und Weitergehen auffordert. In diesem Sinne versteht der Mensch sich als ein zur Orientierung verpflichtetes, lebendig fortschreitendes Wesen, das jeden Stand-Punkt in seiner grund-legenden Gegenwärtigkeit und seinem je der Vergangenheit überantworteten Durchgangscharakter begreift und das schließlich eben jene in der Orientierung sich ereignende Herstellung eines inneren, sich als sittlich-lebendig ausweisenden Zusammenhanges mit der Welt als sein eigentliches und unabschließbares Ziel versteht: ”Es soll nicht genügen, daß man Schritte tue, die einst zum Ziele führen, sondern jeder Schritt soll Ziel sein, insofern mit ihm neuer Grund betreten, eingenommen und behauptet wird, neue Welterfahrung in aller Unbedingtheit des Gegenwärtigen eingebracht, begründet wird; er soll Schritt bleiben, insofern jeder ”Grund- und Stützpunkt” nur im Weitergehen sich als solcher erweist, alle Welterfahrung nur als je Eingeholtes und Überholtes sittlich-lebendigen Wert hat.

Exkurs: Dem Bild und der Bedeutung des Standpunktes kommt im Zusammenhang mit dem goetheschen wie auch dem leibnizischen Denken eine zentrale Funktion zu.

Bei Leibniz begegnet der Gedanke im Bilde der verschiedenen Stadtansichten, in denen sich einunddasselbe von verschiedenen Standpunkten aus zeigt, zunächst in den späten 60er und den frühen 70er Jahren zur Kennzeichnung des Verhältnisses des Subjekts zu seinem Objekt. Leibniz geht davon aus: essentiam a qualitatibus suis non nisi relatione ad sensum differre. Die Qualitäten eines Gegenstandes repräsentieren also einer bestimmten sinnlichen Verfassung und organischen Beschaffenheit so den Gegenstand selbst, wie sich dem einen Standpunkt außerhalb der Stadtmauern einnehmenden Betrachter in der entsprechenden Ansicht der Stadt diese selbst repräsentiert (vgl. I, 10, 19, 69). Und wie man den besten Einblick in die Stadt sich verschafft, indem man von einem in ihrer Mitte gelegenen Turm auf sie hinunter- und in sie hineinschaut, so muß auch der Mensch sich in Bezug auf seine Objekte in den richtigen Standpunkt versetzen, er muß sich mit seinem Sensorium gerade in die Mitte stellen (vgl. IV, 150). Die Einseitigkeit der Perspektive soll also überwunden werden, indem man den richtigen Standpunkt einnimmt - ein Motiv, das sich durch das ganze philosophische Werk Leibniz’ hindurchzieht. In diesem Zusammenhang gehört auch das von Leibniz entdeckte ”mittel, so bisher vergeblich gesucht worden, mit Perspectiven aus einem stand zu meßen” (I, 59) und so die Beschränkung des jeweiligen Standpunktes bzw. die Einseitigkeit der damit gegebenen Perspektive aufzuheben.

In der Anmerkung zu Spinoza (I, 151) taucht das Bild in doppelter symbolischer Funktion auf. Zunächst soll sich nun die Ausdehnung überhaupt zum Denken verhalten wie der Ansichten einer Stadt zu dieser selbst. Das würde bedeuten, daß, wenn immer ich von Ausdehnung rede, ich dabei einen Standpunkt einnehme, der dem des Betrachters außerhalb der Stadt gleicht. Und so wie dieser vom richtigen Standpunkt aus nicht nur eine Ansicht von der Stadt, sondern die ganze Stadt im Blick hätte, so würde für mich, sofern ich den richtigen, zentralen Standpunkt einnehme, an Stelle der Ausdehnung als der Teilansicht der Sache diese selbst, nämlich das denkende Ich, treten. Das die leibnizische Position um diese Zeit scharf heraushebende Resultat im Spiegel des von ihm angezogenen Vergleichs wäre also dieses: wie mir die Ansicht einer Stadt diese selbst repräsentiert, so repräsentiert mir meine Welt des Ausgedehnten mein denkendes Ich bzw. wie die Stadt sich in ihren Ansichten ausdrückt, so drückt sich mein denkendes Ich in meiner Welt des Ausgedehnten, der Gegenstände aus.

Jene andere Verwendung des Bildes im Zusammenhang des Spinoza-Textes - Gott, der die Welt betrachtet wie wir eine Stadt, wobei diese verschiedenen Gesichtspunkte Gottes als Substanzen verwirklicht werden, sofern er es will- gibt in der Formulierung, daß wir als Gesichtspunkte Gottes dieselbe Welt je verschieden betrachten, wie verschiedene Betrachter von verschiedenen Standpunkten aus dieselbe Stadt, in nuce den Grundgedanken der leibnizischen Philosophie wieder (vgl. I, 383; II, 19 bis III, 622, an Remond). Der Standpunkt einer Substanz wird näherhin mit dem ihr zugehörigen Körper identifiziert, insofern wird das metaphysische Konzept von der Erfahrung der Leiblichkeit ergänzt und nimmt die Substanz, deren Natur als Vollzug im Raum definiert ist, aristotelische Züge an.

Wir sehen an der Zitierung des Bildes von der Stadt und ihren Ansichten, wie sich der Gedanke des Standpunktes von Anfang an geltend macht: zunächst im Verhältnis des Objektes zu dem mit Organen ausgestatteten Subjekt, dann im Verhältnis des Ausgedehnten überhaupt zum Denken bzw. der Welt zu den lebendigen Gesichtspunkten Gottes, schließlich in der leiblichen Verfassung des Subjekts und seiner Entwürfe als Spiegel des Universums. Dabei kommt dem Bild wachsende Bedeutung zu: zunächst einen naiven Sensualismus anzeigend, spricht sich in ihm schließlich ein metaphysisch begründetes Datum a priori aus, das als die Leiblichkeit des Menschen auftritt, als solche angenommen und fruchtbar gemacht werden will. Das bedeutet: Auffassung des Standpunktes als des Vermittlungsortes von Subjekt und Welt, als einer Beschränkung, in der Ausweitung stattfinden und aufgehoben werden muß.

Eine ähnliche Bedeutung können wir dem ”Standpunkt” im Zusammenhang des Wanderermotivs im goetheschen Spätwerk zuschreiben. Hier insbesondere macht sich die Vorliebe des Greises für das bemerkbar, was Leibniz im Bild der Turmperspektive als den ”richtigen”, in der Überschau die Einsicht in den Zusammenhang der Dinge vermittelnden Standpunkt herausgehoben, der selbstbewußten Substanz als das ihr gemäße und ihre Freiheit bezeugende Ziel vorgestellt und mit der unendlichen Perspektive Gottes verglichen hat44. Das Bild des erhöhten und Einsicht vermittelnden Standpunktes beherrscht das Geschehen der Wanderjahre und zeigt deutlich die Signatur der sich vorzugsweise in ”wiederholten Spiegelungen” aussprechenden Darstellungsweise des Alters.

Wir finden zu Beginn der Wanderjahre Wilhelm mit seinem Sohn in ”bedeutender” Gebirgslandschaft. Nach der Begegnung mit der Josephs-Familie holt er, am Spätnachmittag aufwärts steigend, die Sonne wieder ein: ”Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat...” Er erfreut sich einer Aussicht, die in stärkerem Maße noch sein Zusammentreffen mit Jarno/Montan kurze Zeit später auf einem ”steilen, nackten, hohen Felsen” bestimmt. Ihm schwindelt in der Höhe, und Montan bemerkt dazu: ”Es ist nichts natürlicher..., als daß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet befinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu empfinden.” (19, 32). Die physische Kleinheit und ”moralische” Größe /vgl. Kant, Kritik der Urteilskraft, § 28) desjenigen ist hier gemeint, welcher einen Standpunkt einnimmt, der ihm bisher nie gesehene Perspektiven und Einsichten eröffnet. Der Kosmos, von den Gestirnen über das ”früheste Gestein dieser Welt”, über Mittelgebirge, Ebenen und Flüsse bis hinab zum Meer, wird mit einem Blick, ähnlich dem des Türmers Lynkeus (Faust, v. 11288) und des auf Hochgebirgsmatten erwachenden Faust (v. 4681 ff.), erfaßt. Gewiß nicht zufällig äußert Wilhelm am Abend dieses Aussichtserlebnisses gegenüber Montan, er wolle seinem Sohn ”einen freieren Blick über die Welt erschaffen” (19, 41). Das mag auch auf Wilhelm selbst zu beziehen sein, für den sich im folgenden der Blick auf die Besitzungen des Oheims (19, 48), die Aussicht von der freien Fläche des ”runden, hohen Turmes” nach dem Bekanntwerden mit Makarie (19, 136 ff.), der Blick auf die pädagogische Provinz (19, 173) wie der von der Höhe auf den See am Abend der schmerzhaften, aber notwendigen Trennung von Hilarie und der schönen Witwe (19, 281) nach der Zeit ”gefährlichster” Beschränkung auf den engen Raum eines Bootes (19, 271) jeweils mit Einsichten in bestimmte Lebenskreise verbindet, in denen sich für den Wanderer Welt darstellt. Das Motiv erfüllt sich am Ende in der beschränkten Landschaft eines Flußtals und eines Inselstandpunkts, derart die selbstgewählte Beschränkung Wilhelms nach aller notwendigen Ausweitung spiegelnd, dem sich in seiner Tätigkeit als Wundarzt der Bezirk anzeigt, den er künftig auszuschreiten und zu erfüllen hat.

Für Wilhelm wie für den Leser gewinnt das Motiv des erhöhten Standpunktes zentrale Bedeutung im Zusammenhang der Makarie-Szenen. Wilhelm, auf der Plattform der Sternwarte, fühlt sich hier ”in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung”, auf einem Punkte, der ihn seine Vergangenheit überschauen und seine Zukunft ahnen läßt, in einer Situation, die ihn im überraschenden Einblick in die Welt und kosmische Bindung der Makarie auf die Bedeutung des Weltbezuges und die ihm daraus erwachsende Aufgabe verweist. In gerade umgekehrter und ”verkehrter” Lage befinden sich die Menschen, die ”Annäherungsbrillen” tragen: Sie verkürzen ihre Perspektive, verzichten auf den Überblick und gehen der Einsicht in den größeren Zusammenhang der Dinge verlustig (19, 136 ff.).

Im Standpunktnehmen spiegelt sich im Verhältnis Wilhelms zur Welt ein Miteinander von Ausweitung und Beschränkung, das ganze Werk durchziehend und das Äußere - Beschreibung der Landschaft, der Wanderungen und der sich dabei ergebenden Aussichtspunkte und Einsichtsmöglichkeiten - zum Symbol der inneren Entwicklung machend.

Der Prozeß der Orientierung, wie sie der auf Dauer und Folge bedachte Wanderer von Schritt zu Schritt vorzunehmen hat, setzt ein Dreifaches voraus. Ausgangspunkt Goethes ist zunächst das Gegenüber von wirklichen Menschen und wirklicher Welt: ”Der Mensch ist also wirklich in die Mitte einer wirklichen Welt gesetzt und mit solchen Organen begabt, daß er das Wirkliche und nebenbei das Mögliche erkennen und hervorbringen kann. Alle gesunden Menschen haben die Überzeugung ihres Daseins und eines Daseienden um sie herum.” (MuR 80). In der eigentümlichen Wendung ”erkennen und hervorbringen” ist zugleich und gegen den naiven Realismus gesagt, daß die Welt in den je verschiedenen Bezügen zum Menschen als Welt überhaupt nur auftritt: ”Wir wissen von keiner Welt als in Bezug auf den Menschen.” (MuR 758). In den Aphorismen heißt es noch schärfer: ”Mit den Ansichten, wenn sie aus der Welt verschwinden, gehen oft die Gegenstände selbst verloren. Kann man doch im höhern Sinn sagen, daß die Ansicht der Gegenstand sei.” Drittens ist in diesem Wort vom Aufdecken der Bezüge zur Welt ein Prozeß ständig erneuerter Aufhebung der Unmittelbarkeit und fortschreitender, nie sich endigender Vermittlung angesprochen. Der sittlich-lebendige Wert des Wanderns und der je sich einstellenden Welterfahrung liegt also im Innewerden der ”Stellung”, die man einnimmt, des Bezuges, den man zur Welt hat, insofern man ihn dauernd herstellt: ”Kenn ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß ich’s Wahrheit.” (MuR 1150). Eine Maxime Aus Makariens Archiv sagt: ”Gib einigermaßen acht auf dich selbst, nimm Notiz von dir selbst, damit du gewahr werdest, wie du zu deinesgleichen und der Welt zu stehen kommst.” (MuR 1345). Der Mensch mache sich seinen Stand im Sinne jener Einheit von Standpunkt und Welt - Standpunkt gibt sich nur als Standpunkt in der Welt, Welt nur aus Welt von einem Standpunkt aus zu erkennen - bewußt als Selbstand, der zugleich immer ”Einstand-Geben” bedeutet, eine Bestimmung seines Standes im Horizont der Welt; Schrimpf macht auf diese Bedeutung des Wortes aufmerksam (a. a. O., 154 ff.). - Die Wichtigkeit des Wissens um den Zusammenhang spricht auch aus der Redeweise Montans, man müsse wissen, wo ein Gegenstand ”ansteht”.

Der Mensch sei mit Organen begabt, mit denen er das Wirkliche und Mögliche erkennen könne, hieß es eben. Das deutet im hervorragenden Maße auf die leibliche Situation hin, die auch Leibniz, wenn immer er von der Situation des Menschen in der Welt redet, im Auge hat. Goethe sagt denn auch an anderer Stelle: ”Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf” (39, 49). Der hier angedeutete Prozeß einer wechselseitigen Erschließung von Organ und Gegenstand und der damit bezeichnete grundlegende Unterschied zwischen Mensch und Tier kommt im letzten Brief vom 17.3.32 an W. v. Humboldt zur Sprache: ”Die Tiere werden durch ihre Organe belehrt, sagten die Alten; ich setze hinzu: die Menschen gleichfalls, sie haben jedoch den Vorzug, ihre Organe dagegen wieder zu belehren.” Ähnliche Überlegungen zum wechselseitigen Verständnis von Organ und Gegenstand finden wir bei Leibniz: ”... je tiens que pour concevoir quelque chose des perfections des Esprits audessus de nous, il servira beaucoup de se figurer des perfections encor dans les organes du corps qui passent celles du nostre.” (V. 268/87, ebenso V. 179, 334)45.

Der Orientierungsprozeß, der dem Menschen in der Bestimmung seiner selbst und seines Verhältnisses zur Welt die Welt in den Blick bringt, ihn seines Standes und der daraus erwachsenden Verpflichtung inne werden läßt, dieser Prozeß stand bei Leibniz unter dem Signum des Kopernikus und lebte von der dialektischen Struktur der einander abweisend-fordernden Begriffe Bedingtheit-Unbedingtheit, Weltbewußtsein-monadisches Bewußtsein, In-der-Welt-sein und monadisches Sein. Mit Goethe kann man den Sachverhalt als ein unablässig lebendiges Mit- und Gegeneinander von Konzentration und Ausdehnung, Denken und Tun betrachten. Aus dem wechselseitig-lebendigen Ineinandergreifen von Denken und Tun, aus der Auffassung jedes Schrittes, richtig verstanden, als Schritt und Ziel entspringt die goethesche Forderung nach ”Beschränktheit” um des Zusammenhangs, um der Folge willen, um eines richtigen, da gründlich Schritt für Schritt bedachten und entwickelten Verhältnisses zur Welt und Standes in der Welt willen: ”Es geht im kleinen wie im großen. Folge! Das Einzige, wodurch alles gemacht wird und ohne das nichts gemacht werden kann, warum läßt sie sich so selten halten? Warum so wenig durch sich selbst und andere hervorbringen? (an Riemer, 18. 8. 09). Das Moment der Folge und Gründlichkeit ist es, was den alten Goethe am Handwerklichen und, als besonderer Ausdruck dessen, am Weben so anzog. Auch die autobiographischen Schriften verraten dieses Bemühen um den Aufweis des inneren Zusammenhanges seines Lebens und Wirkens und dessen Darstellung im Horizont der Welt durch betonte Verknüpfung mit dem Geschichtlichen.

Wir haben gesehen, daß im Wandermotiv und den sich daraus entwickelnden Begriffen wie Stand, Standpunkt, Orientierung, Bedeutung des Schrittes im höheren Sinne, Reflexion auf sich und den jeweiligen Bezug zur Welt, ”Ansicht” als Konkretionsort der Welt eine Problematik zur Sprache kommt, die die Produktion des alten Goethe wie auch seine nun auf Resultate ausgehende Existenz bestimmt. Wenn sich jetzt das Objektive gegenüber dem Subjektivem geltend macht, an das Subjekt die Forderung gestellt wird, sich im Zusammenhang der Welt zu realisieren, in ihr und durch sie seinen Stand zu bestimmen, Selbstand als Einstand zu verstehen46, dann hat sich damit ein Gedanke entwickelt und ausgesprochen, der - über jede alterspsychologische Bedingtheit hinweg - auf den von Leibniz vollzogenen Schritt von der Monade zur Welt und die in solchem Zusammenhang auftretenden Überlegungen zur leiblichen Situation des Menschen, seinem point de vue, seinem Verhältnis zur Welt, der Wahrheit seines individuellen Vollzuges unmittelbar zurückweist. Leibniz hat das namhaft gemacht in der Unterscheidung zwischen der essentia, der Unendlichkeit jeder Substanz als Gesichtspunkt Gottes, und ihrer natura, ihrer Beschränktheit als lebendiges, sich von einem leiblichen Standpunkt aus im Zusammenhang aller übriger Substanzen erlebendes Wesen. Goethe spricht von einer Gunst der von oben wirkenden Wesen in bezug auf ”das Erlebte, das Gewahrwerden, das Eingreifen der lebendig-beweglichen Monas in die Umgebungen der Außenwelt, wodurch sie sich erst selbst als innerlich Grenzenloses, als äußerlich Begrenztes gewahr wird.” (S II, 6, 216). Leibniz wie Goethe kommt es hier darauf an, den Menschen durch die Welt zu sich selbst zurückzuführen, eine Vermittlungsbewegung von der entelechial bestimmten Struktur des Kreises aufzuweisen, die Subjekt und Objekt zur Einheit bringt, die Welt sich in ihren Bezügen zum Subjekt, das Subjekt sich in seinem Stand in der Welt vollenden läßt.

Antizipation der Welt im Subjekt: Idee und Bedeutung

Meine Haltung als die des erkennenden Subjekts ist für Leibniz durch das Bewußtsein gekennzeichnet, daß ich von den in meinem Vorstellungshorizont auftretenden, in Folge und Zusammenhang bestimmten Erscheinungen auf einen sie bestimmenden, als Substanz oder Gesetz anzusprechenden Grund außer mir schließen darf. Dieser erlaubt - nach dem Gesetz der Darstellung und der damit gegebenen Tatsache, daß alles sich in allem spiegelt - gewisse, aus meinem Selbstverständnis sich ergebende Aussagen wie eben die über einen lebendigen Grund als das synthetisierende Prinzip in aller Mannigfaltigkeit.

Die Möglichkeit des Übergangs von den subjektiven Phänomenen zu dem objektiv Zugrundeliegenden und sich mir in jenen Darstellenden, die Möglichkeit der solcherart sich vollziehenden Vermittlung des Subjekts mit seinen Gegenständen in der Hinsicht auf die Erfahrung seiner selbst als einer lebendigen Synthesis ist damit nachgewiesen und deren Wirklichkeit begründet.

Auch bei Goethe kommt in der Wendung von der analytischen Erfassung und statistischen Beschreibung der Einzelphänomene zur Anschauung des synthetischen Grundes, welcher von innen heraus bildend die Funktion und Folge der Phänomene bestimmt, ein problematischer Übergang in den Blick, der Übergang nämlich von den in ihrer Vereinzelung unwesentlichen Phänomenen zu der als Folge und Funktion im Zusammenhang der Erscheinungen sich ausdrückenden Welt des Wesentlichen: ”Die Hauptsache, woran man bei ausschließlicher Anwendung der Analyse nicht zu denken scheint, ist, daß jede Analyse eine Synthese voraussetzt... Was ist eine höhere Synthese als ein lebendiges Wesen?... ein Komplex... welcher sich immerfort herstellt, wir mögen ihn in noch so viele Teile zerfleischt haben! Eine große Gefahr, in welche der Analytiker gerät, ist deshalb die, wenn er seine Methode da anwendet, wo keine Synthese zu Grunde liegt... Denn im Grunde treibt er doch eigentlich sein Geschäft, um zuletzt wieder zur Synthese zu gelangen. Liegt aber bei dem Gegenstand, den er behandelt, keine zum Grunde, so bemüht er sich vergebens, sie zu entdecken” (S II, 11, 71/72). Diese Voraussetzung, daß, wo immer Lebendiges auftritt, es sich bei aller Vereinzelung und Ausbildung der Teile oder gerade deswegen um kein Aggregat handle, sondern ein Prinzip der Einheit, eine ”Synthese” zu Grunde liegt, diese Voraussetzung, von der der Gedanke der Metamorphose lebt, nennt Goethe eine Idee; diese sei ”in der Erfahrung nicht darzustellen, kaum nachzuweisen; wer sie nicht besitzt, wird sie in der Erscheinung nirgends gewahr...” (S II, 11, 77). Sie gehört der antizipierten Welt an, die der Mensch in sich hat und durch die er die Außenwelt erst zu begreifen vermag. Diese Idee des Lebendigen bezeichnet ganz im leibnizischen Sinne eine ”Kraft des Einigens”, die das Subjekt in der Anschauung seiner Objekte aufzubringen hat und die in den Objekten das einigend-synthetisierende Moment herausstellt: die ”Ideen” sind der ”Ausdruck” des ”Wesens” der Sache in unserer Vernunft47 oder - wie Herder sagt -: ”Ideen sind das unmittelbare innerliche Objekt der Gedanken, ein Objekt, das ein Ausdruck der Natur oder der Qualität der Sache ist...” (Suphan, 32, 223). Goethe stimmt hier mit Leibniz in dem Gedanken an eine Bewegung überein, die in der Rückwendung auf das Subjekt und seinen Grund den Grund des Objekts, d. h. dessen Wesen in den Blick bringt. Der subjektive Grund hat also Weltcharakter: indem das Subjekt sich auf sein Fundament besinnt, kommt ihm jene die Welt seiner Objekte bestimmende Gesetzlichkeit vor das geistige Auge. Es ist dies die eigentümliche Subjektauffassung, die Goethe mit Leibniz teilt und die beider Subjekte gegen den empiristischen Subjektbegriff abhebt.

Diese Idee - derzufolge der Mensch die Wesen außer sich als ”seinesgleichen” anspreche (S II, 11, 247) - kann deshalb nicht Resultat der Erfahrung sein, weil sie Erfahrung im Sinne der richtigen Einsicht in den Erscheinungszusammenhang überhaupt erst möglich macht. ”Ich setze bei jeder Analyse die Synthese voraus” heißt nicht weniger, als daß ich die Erscheinungen immer schon auf die als Idee in mir antizipierte Wirklichkeit eines ganzheitsbildenden und gesetzhaft-tätigen ”Grundes” oder einer solchen ”Gewalt” hin abfrage. In diesem Sinne muß jeder Versuch - als ”vernünftige Frage” eine ”Anfrage an die Natur” und nicht ”Beweis irgendeines subjektiven Anspruchs” (30, 253) - a priori ”theoretisierend” sein und sind die Versuche ”Vermittler zwischen Natur und Begriff, zwischen Natur und Idee” (S II, 3, 118). In Nr. 30 des polemischen Teils der Farbenlehre heißt es: ”Wir möchten nicht gern gleich von Anfang unsere Leser durch irgendeine Paradoxie scheu machen, wir können uns aber doch nicht enthalten zu behaupten, daß sich durch Erfahrungen und Versuche eigentlich nichts beweisen läßt... Im Wissen wie im Handeln entscheidet das Vorurteil alles, und das Vorurteil, wie sein Name wohl bezeichnet, ist ein Urteil vor der Untersuchung. Es ist eine Bejahung oder Verneinung dessen, was unsere Natur anspricht oder ihr widerspricht...” (S II, 2, 17).

Goethe hat sich einmal in den letzten Lebensjahren das Verdienst zuerkannt, den jungen Dichtern gezeigt zu haben, ”daß, wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er, gebärde er sich wie er will, immer nur sein Individuum zu Tage fördern wird” (Noch ein Wort für junge Dichter). Von innen heraus leben, sein Individuum zu Tage fördern - damit ist nicht im Alter noch einmal die jugendlich-faustische Unbedingtheit heraufbeschworen. Darin spricht sich vielmehr ein Denken aus, daß vom Bewußtsein der eigenen Wesenheit und Bildungsgesetzlichkeit her in den begegnenden Erscheinungen das diesen Zugrundeliegende aufsucht und sie so in der Hinsicht auf das eigene Fundament versteht, d. h. die Phänomene unter Voraussetzung der Synthese schon in der Fragestellung vor dem Hintergrund einer Idee betrachtet, die das Subjekt in sich selbst findet und von deren Objektivität es trotzdem und gerade deshalb überzeugt sein darf. Subjekt und Objekt stehen in einem Bedingungsverhältnis, aus dem die Erfahrung als dasjenige resultiert, in dem das Subjekt sich im Objekt, das Objekt sich im Subjekt ausspricht und diese Aussprache als ständig neu zu vollziehender Vermittlungsprozeß zu begreifen ist: ”... genau besehen aber findet sich immer, daß der Mensch dasjenige voraussetzt, was er gefunden hat, und dasjenige findet, was er voraussetzt. Der Naturforscher als Philosoph darf sich nicht schämen, sich in diesem Schaukelsystem hin und her zu bewegen und da, wo die wissenschaftliche Welt sich nicht versteht, sich selbst zu verständigen.” (S II, 6, 351). Goethe übernimmt gerne für dieses sein Verfahren die von einem Zeitgenossen gefundene Bezeichnung ”gegenständliches Denken” (S II, 11, 58).

”Es gibt keine Erfahrung, die nicht produziert, hervorgebracht, erschaffen wird”, so hält es der junge Philosoph im Sammler und die Seinigen seinen Freunden vor. In dieser produzierenden Auffassung des Gegenstandes macht sich die Gewalt des Subjekts geltend, das dem Gegenstand jedoch nicht seine Erscheinungsweise im kantischen Sinne ”vorschreibt” oder den Gegenstand subjektivistisch verkürzt, sondern in der Sicherheit einer geheimnisvollen Entsprechung von innerer und äußerer Welt von der Objektivität seiner Produktion überzeugt sein darf: ”Suchet in euch, so werdet ihr alles finden, und erfreuet euch, wenn da draußen, wie ihr es immer heißen möget, eine Natur liegt, die Ja und Amen zu allem sagt, was ihr in euch gefunden habt.” (Max. 1080 aus d. Nachl.).In derselben Deutlichkeit heißt es einmal bei Leibniz, die Natur des Geistes und die Natur der Gegenstände stimmten überein (vgl. V, 70). Im Abschnitt der Farbenlehre, der von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben handelt, kommt - wie ja überhaupt im Begriff der ”physiologischen Farbe” - der Produktions- und Entsprechungsgedanke in folgenden Sätzen deutlich zum Ausdruck: ”Die Farben, die wir an den Körpern erblicken, sind nicht etwa dem Auge ein völlig Fremdes, wodurch es erst zu dieser Empfindung gleichsam gestempelt würde; nein, dieses Organ ist immer in der Disposition, selbst Farben hervorzubringen, und genießt einer angenehmen Empfindung, wenn etwas der eigenen Natur Gemäßes ihm von außen gebracht wird.” (S II, 1 § 760). Deutlicher noch: ”Das Auge... verlangt ganz eigentlich Totalität und schließt in sich selbst den Farbenkreis ab.” (S II, 1 § 60, vgl. §§ 805 f.). Dieses Organ erzeigt sich ”vollkommen lebendig und tätig” (S II, 1, § 101), indem es im Hinzudenken und -sehen der Idee der Totalität des Farbenkreises zu den einzelnen Farberscheinungen diese erst in ihrem Zusammenhang und ihrer Bedeutung dem Subjekt sichtbar macht.

Der Naturforscher, so umschreibt Boernsen den ganzen Sachverhalt, soll die Natur dazu bringen, sich deutlicher und vollständiger auszusprechen, ”dennoch aber liefert auch diese höhere Erfahrung nicht eigentlich die Idee, welche den beobachteten Erscheinungen zu Grunde liegt, und nach welcher hier die Natur verfährt, sondern sie vermittelt die Anschauung derselben, welche das Subjekt aus sich selbst gewinnt und der Erscheinung gegenüberstellt. Diese Idee, die in der Anschauung ergriffen wird, stammt nicht aus der Erfahrung, sondern aus dem menschlichen Geiste. Dennoch wird sie nicht zur Erscheinung hinzugedacht, sondern sie stellt die Grundlage der Erscheinung dar, die sich durch dieselbe aussprechen will.” (a. a. O., p. 68/69). Prägnanter und kürzer umschreibt Goethe die geheimnisvolle Wahrheit der im Inneren gefundenen und am Äußeren sich bestätigenden Idee in den Betrachtungen im Sinne der Wanderer: ”Alles, was wir Erfinden, Entdecken im höheren Sinne nennen, ist die bedeutende Ausübung, Bestätigung eines originalen Wahrheitsgefühles, das, im stillen längst ausgebildet, unversehens mit Blitzesschnelle zu einer fruchtbaren Erkenntnis führt. Es ist eine aus dem Innern am Äußern sich entwickelnde Offenbarung, die den Menschen seine Gottähnlichkeit vorahnen läßt. Es ist eine Synthese von Welt und Geist, welche von der ewigen Harmonie des Daseins die seligste Versicherung gibt.” (S II, 11, 129; Hervorhebungen von mir), - In diesen Sätzen sind Wesen, Ereignis und Voraussetzung jedes wahren Erkennens in Worten beschrieben, in denen sich mit der goetheschen zugleich auch die leibnizische Auffassung vom Verhältnis des erkennenden Subjekts zu der Welt seiner Objekte ausspricht.

Jedes Entdecken im höheren Sinne, dem es darauf ankommt, das Wesen des Gegenstandes aufzudecken, führt zunächst auf eine Bewegung des Subjekts zurück: Bedeutung stellt sich ein in der Ausübung eines ”Gefühls”, das sich an der ursprünglichen und im stillen immer schon ausgebildeten Wahrheit des eigenen, lebendig-tätigen Grundes, an der unmittelbaren, inneren Erfahrung der ”Synthese” orientiert und in der analogischen Betrachtung des Gegenstandes Wesenserkenntnis vermittelt. Auch für Leibniz gewinnt das Subjekt in einer Bewegung den Begriff von seinem Gegenstand, die wir als Hinsicht auf den Fundus seiner ”im stillen”, d. h. im Raum des noch nicht Bewußten ausgebildeten Ideen charakterisiert haben; Kategorien wie Lebendigkeit, Einheit, Kraft, Grund und Substanz finde ich, und kann ich nur finden, in mir selbst und außer mir bestehend und wirkend nur annehmen kraft eines Analogieschlusses. Goethe spricht weiter von einer ”Offenbarung”. die sich aus dem Innern des Subjektes am Äußern seines Gegenstandes entwickele; Leibniz hat dafür den Ausdruck gefunden, daß wir ”bei Gelegenheit” eines uns begegnenden Dings seinen Begriff vorstellen und so je unsere Welt ”machen”. In solcher das Wesen des Gegenstandes aufschließenden Bewegung manifestiert sich eine Leistung des Hervorbringens aus der Mitte einer produktiven Einheit, die den Stempel der ”Gottähnlichkeit” zeigt und die Würde des ”petit dieu” ahnen läßt. Daß aber in jener produktiven Entäußerung des im Innern Gefundenen tatsächlich der Gegenstand in seiner Wesenhaftigkeit sich erschließt und nicht etwa das Subjekt in seinen Vorstellungen bloß sich selbst in der Einseitigkeit seines Standpunktes abspiegelt, davon dürfen wir überzeugt sein im Bewußtsein jener Harmonie, die Goethe hier als eine ”Synthese von Welt und Geist” bezeichnet und Leibniz als die Übereinstimmung im Tun und Lassen des Substanzenuniversums herausgestellt hat.

Ausgehend von dem Satz, daß der Mensch sich in der Welt, die Welt in sich erkenne oder ”abspiegele” (XII, 390)48, haben wir versucht, vor dem Hintergrund der entsprechenden leibnizischen Auffassung das darin ausgesprochene doppelte Vermittlungsverhältnis zu entwickeln, in dem das Subjekt für Goethe steht, insofern es sich als das einen Standpunkt einnehmende und im Zusammenhang der Welt einstehende bzw. die Wahrheit seiner Gegenstände in der Hinsicht auf sein eigenes Fundament aufsuchende Wesen begreift. Jenen Bezug konnten wir als Handeln bezeichnen, wobei Kategorien wie Sittlichkeit, Moralität, Personalität, Freiheit zur Sprache kamen; dieser Bezug wies sich als Erkennen aus, wobei der Charakter der Begriffe Idee, Wahrheit, Bedeutung und Wesen eines Gegenstandes manifest wurde. Wie Leibniz, so findet nun auch Goethe im Bilde des Spiegels den adäquaten symbolischen Ausdruck für diese Zusammenhänge. Das ist abschließend zu belegen.

Das Bild vom Spiegel und das Spiegelungsverfahren im Alterswerk Goethes

Nach W.Emrichs wegweisender Untersuchung zur Symbolinterpretation in den Wanderjahren49 hat E.Trunz, auf den sich Schrimpf (a.a.O., p.9) bezieht, das Verfahren der zyklischen Spiegelungen als eigentümliches Merkmal des goetheschen Altersstils hervorgehoben50 und mit der Aufnahme der entsprechenden Verweiswörter ”Spiegel”, ”spiegeln” auch im Register seiner Hamburger Goethe-Ausgabe berücksichtigt. Sein Bezugspunkt ist bei diesen Bemühungen um die Erschließung des goetheschen Alterswerkes, die sich bewußt aller bisher üblichen Hinweise auf alterspsychologische Bedingtheiten und dadurch erklärbare Schwächen in Struktur und Darstellungsweise eben der ”Wanderjahre”51 enthalten, der bekannte Satz im Schreiben an Iken vom 23.9.27: ”Da sich manches unserer Erfahrungen nicht rund aussprechen und direkt mitteilen läßt, so habe ich seit langem das Mittel gewählt, durch einander gegenübergestellte und sich gleichsam ineinander abspiegelnde Gebilde den geheimeren Sinn dem Aufmerkenden zu offenbaren”. Damit ist eine bestimmte Technik der Darstellung angegeben, die vor dem Hintergrund des bisher Entwickelten als Ausdruck eines bestimmten Seinsverständnisses aufgefaßt werden muß. Gebilde spiegeln sich ineinander ab, weil sich in ihrem Sein ein Zusammenhang kundtut, der jede Existenz als ”gesondert” zugleich mit allen anderen Existenzen ”verknüpft”.

Die Besonderheit jeder Existenz, ihrer Ausdrucksenergie und produktiven Kraft entspricht bei Goethe wie bei Leibniz die Wertschätzung des Äußeren, der Erscheinung, der Welt als Signatur, Bild und Spiegel des Inneren, des Wesens, der sich entwerfenden und die Welt er-lebenden Monas. Leibniz kommt bei der Beschreibung dieses Verhältnisses häufig auf den Produktionsvorgang zu sprechen: das Universum spiegele Gott bzw. die Welt der Monade diese selbst, wie das Hervorgebrachte den Hervorbringenden repräsentiere. Auch Goethe spricht von der Welt, insofern sie - als ”Ansicht” - vom Subjekt ”hervorgebracht” werde, und läßt Leonardo in einem der typischen, generalisierenden Kapitelschlüsse bemerken: ”Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem, was wir hervorbringen...” (20, 82)52. In Wiederholte Spiegelungen erinnert sich Goethe des in lebhafter Erinnerung Ausgesprochenen und nach außen Abgespiegelten eines früh Gewonnenen und lange im Innern Erhaltenen. Im Paralipomenon zur Disputationsszene zitiert Faust geradezu im ”schaffenden Spiegel” jenes Wesen, das sich hervorbringt und in eine Welt auslegt, die es als den Spiegel seiner selbst und seiner inneren Lebendigkeit verstehen darf. Goethe hat das Motiv mehrfach dichterisch gestaltet. In der Novelle der Wanderjahre ”Wer ist der Verräter?” läßt der im Gartensaal hängende große Spiegel den Betrachter sich gerne ”von dem Spiegel zur Natur und von der Natur zum Spiegel” wenden; wenig später wird in der Weiterführung dieses Gedankens darauf hingewiesen, daß dem Lucidor die Natur in jenem Spiegel als Widerschein seiner inneren Verfassung begegne (19, 123), eine Analogie, die überhaupt - es sei nur an die Bedeutung des Bildes vom Standpunkt erinnert - das Landschaftserlebnis in den Wanderjahren bestimmt. Dieselbe Funktion hat der wörtlich zitierte Spiegel in der Hexenküchen-Szene: Faust findet hier in der Helena-Gestalt seine eigene durch Sinneslust und Genuß bestimmte Situation gespiegelt. Dem entspricht im positiven Sinn der ”sittlich-magische Spiegel”, den Makarie einer Unglücklichen vorzuhalten versteht, um sie so auf ihr ”rein schönes Innere” zu verweisen (19, 262f.).

Im Bild vom Spiegel wird neben der Eigentümlichkeit auch die Verknüpfung einer Existenz mit allen anderen Existenzen begriffen. Ein in allem Sein sich manifestierender bedeutender Verweisungszusammenhang ist damit angesprochen, den Leibniz meint, wenn er vom Universum als dem Spiegel Gottes spricht, und den Goethe im 12.Buch von Dichtung und Wahrheit als die ”abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart Gegenwart” bezeichnet. Bildlich: das Wahre und Allgemeine spiegelt sich im Besonderen so, wie die Sonne sich ”als eine unendliche Abspiegelung des beschränkten Lichtbildes” (S II, 1, §402) bzw. im farbigen Abglanz des Regenbogens (Faust, v. 4715 ff.) zur Erscheinung bringt53. Die Verknüpfung mit dem Universum der Existierenden und der sich in allem aussprechenden Wahrheit des unendlichen Schöpfungsgrundes führt Goethe wie Leibniz zu der Auffassung der Monade als innerlich oder ihrer essentia nach ”grenzenlos”. Sie ist in den Worten Leibniz’ ”un miroir de l’univers et de Dieu”, in Goethes Worten ein ”Weltenspiegel” (II, 87) und ”Gottesspiegel” (II, 106; vgl. VI, 9). Weiterhin nimmt Goethe das Bild in Anspruch, um so das verwandtschaftliche Verhältnis der einzelnen Gebilde zueinander zu bezeichnen: der Mensch ist und sei dem Menschen ein Spiegel, in dem sich der eigene und der fremde Standpunkt spiegelt (vgl. an Schiller, 18.2.95; S II, 11, 59; 28, 70).

Diese Belege zeigen, daß sich bis in die bildhaften und wörtlichen Elemente des goetheschen Alterswerkes hinein die vom Repräsentationsbegriff und der dadurch bestimmten Stellung des Menschen in der Schöpfung ausgehende Analogie von leibnitzischer und goethescher Welt-, Gegenstands- und Selbstauffassung durchführen läßt.

In der von Leibniz metaphysisch begründeten, von Goethe dichterisch gestalteten und in der Naturbetrachtung ausgesprochenen Wendung des Subjekts in sein Inneres, um von dort aus die Gegenstände in der Objektivität ihrer zugrundeliegenden Idee zu erkennen, in seiner Wendung nach außen, um sich, den allgemeinen Charakter seiner besonderen Handlungen begreifend, im Horizont der Welt handelnd zu verwirklichen, kommt eine ganz bestimmte Auffassung von Subjektivität und subjektivem Sein zur Geltung. Subjektivität gewinnt hier den bestimmten Sinn, auf ihrem Boden die Vermittlung mit der Welt je zu vollziehen. Sie erfährt sich als der richtig verstandene Ort der Wahrheit: richtig verstanden, insofern sie sich nicht ”in sich verhaust”, sich als absolut der Objektivität und Allgemeinheit unvermittelt entgegensetzt, sondern sich als dasjenige Lebendige beweist, auf dessen Boden die Ausbildung und Sichtung individueller Strukturen zugleich Welt zum Inhalt hat, als der Standpunkt, von dem aus das Subjekt sich im Ausdrücken seiner selbst als das Wesen versteht, das eben dadurch die Welt des Allgemeinen zur Geltung zu bringen hat. In sochem Begriff des Subjektiven als des sich ereignenden Objektiven und Wahren ist das große Thema der hegelschen Philosophie eingeleitet.

42 Das Weltbild des späten Goethe, Münster 1956, p. 121 ff.

43 In dem trotz oder gerade wegen seines spielerisch-spekulierenden Charakters bedeutsamen Gespräch über das chemische ”Kunstwort” der Wahlverwandtschaft und seinen anthropomorphen Ursprung bemerkt Charlotte: ”Aber der Mensch ist doch um so manche Stufe über jene Elemente erhöht; und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so tut er wohl, wieder in sich selbst zurückzukehren und den Wert solcher Ausdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken.” (21, 42). Ottilie notiert in ihr Tagebuch, das eigentliche Studium der Menschheit bleibe doch der Mensch, und gerade, wenn man an ”ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen” denke, werde deutlich, ”daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Gleichnis der Gottheit in sich trägt.” (21, 213).

44 J. SCHRIMPF spricht in diesem Zusammenhang von dem ”weitschweifenden panoramischen Blick” und ”Goethes Vorliebe für den Rundblick von hoher Warte”, (Goethes Altersgeistigkeit: Weltbild und Altersstil, in: opuscula 32, 1966, p. 10).

45 F. WEINHANDL entwickelt, von diesem Sachverhalt ausgehend, seinen Symbolbegriff: ”Das Symbol als aufschließendes Symbol blickt nicht so sehr auf das, was aufgeschlossen werden soll, im Sinne des Vorgegebenen, als vielmehr und gleichsam direkt auf den Aufschluß selbst, auf das, was über das Fertige, Vorgegebene, Bekannte hinausliegt.” (Über das aufschließende Symbol, Berlin 1929, p. 79/80).

46 Vgl.: ”Unser ganzes Kunststück besteht darin, daß wir unsere Existenz aufgeben, um zu existieren” (13, 172).

47 Vgl. hierzu und zum folgenden F. KAULBACH, Subjektivität, Fundament der Erkenntnis und lebendiger Spiegel bei Leibniz, in: Leibniz-Festschrift, a. a., O., p. 471-495.

48 LICHTENBERG: Eine genaue Betrachtung der äußeren Dinge führt leicht auf den betrachtenden Punkt (Hervorhebung von mir), uns selbst, zurück, und umgekehrt, wer sich selbst einmal erst recht gewahr wird, gerät leicht auf die Betrachtung der Dinge um ihn.” (Ges. Werke, ed. GRENZMANN, p. 420).

49 Das Problem der Symbolinterpretation im Hinblick auf Goethes Wanderjahre, in: Deutsche Vierteljahresschrift. 26/1952, p. 331-352.

50 Vgl. ”Altersstil”, in: Goethe-Handbuch, Stuttgart 2/1955, Sp. 178-188, hrsg. v. ZASTRAU. Zuletzt hat W. BINDER diesen Gedanken zum Ausgangspunkt seiner Auffassung der Faustkonzeption in ihrer letzten Überarbeitung gemacht. Er kommt dabei zu dem Ergebnis: ”Die Symbolik Fausts und seines Weges erfordert daher die Totalität der Reihe; ähnlich strukturierte Entwicklungen müssen ihm zur Seite treten, wenn am Ende die ”Idee” selbst genannt werden soll. Da nun diese Idee allen Bereichen der Wirklichkeit, an denen Faust als der Repräsentant des Menschen teilhat, der Natur, der Geschichte, der Kunst und der Gesellschaft, dasselbe Seinsgesetz aufprägt, ist die Form der ”wiederholten Spiegelung” das geeignete Verfahren, sie zu dichterischer Anschauung zu bringen.” (Goethes klassische Faust-Konzeption, in: Deutsche Vierteljahresschrift, 1/1968, p. 55-88, zit. n. p. 88). SCHRIMPF geht in der Hervorhebung des Goetheschen Spiegelungsverfahrens weniger vom Werk selbst als vielmehr von der Einstellung des alten Goethe zur Welt aus, in dessen das Ganze überschauender Altersgeistigkeit dem Künstler GOETHE ein Stilprinzip zuwachse, das SCHRIMPF als ”indirekte, durchgängig symbolische und spiegelbildliche Darstellungsweise” charakterisiert: GOETHE ”vermag das Gemeinte nicht mehr direkt auszusprechen, sondern will es indirekt und vermittelt in mannigfachen Brechungen und Beziehungen und wechselseitigen Spiegelungen sich selbst zeigen, will das Objekt hervortreten, will es im stufenweisen Zurücktreten aus der Erscheinung hervortreten lassen.” (Goethe. Spätzeit. Altersstil. Zeitkritik. Pfullingen 1966, p. 10).

51 So etwa GOEDEKE in seiner Einleitung der Wanderjahre: ”das Leben unter symbolisch-allegorischen Formen”, ”absichtlich gesammelte und gehäufte Nebel”, ”Zerstückelung und Zerstreuung der Novellen”, ”das Gewaltsame und Willkürliche der Einflechtung” (Cotta’sche Ausg. v. 1892 ff., 18, IV. f.).

52 Vgl. MuR 186.

53 Vgl. auch S II, 12, 74 u. MuR 291.

(aus: STUDIA LEIBNITIANA SUPPLEMENTA, im Auftrag der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft e. v., herausgegeben von Kurt Müller und Wilhelm Totok, in Verbindung mit A. P. Juskevic, Moskva - Gottfried Martin, Bonn - Vittorio Mathieu, Torino - Nicholas Rescher, Pittsburgh - Andre Robinet, Paris - Bernhard Sticker, Hamburg.

Band VIII - Standpunktbewußtsein und Weltzusammenhang - Das Bild vom lebendigen Spiegel bei Leibniz und seine Bedeutung für das Alterswerk Goethes, von Jürgen Nieraad, Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden 1970, S. 118-136)